Ensayo de Enrique Arenz sobre la doctrina liberal

La libertad individual es la gran conquista de la civilización occidental. Pero una conquista permanentemente amenazada y puesta en tela de juicio por el deseo de algunos de imponer su voluntad a sus semejantes.

Siempre hay personas que aspiran a gobernar a los demás, a pesar de que nadie en el mundo tiene el derecho de hacerlo. Es inevitable que esto ocurra en todos los tiempos y en todas las sociedades. Por eso la libertad no puede conservarse si los hombres no están dispuestos a defenderla cada día de su existencia, siendo muchos los peligros que la acechan permanentemente. Tanto la sociedad en su conjunto, al ejercer sobre las energías creativas de las personas ciertas presiones inhibitorias, como algunos hombres antisociales, al intentar someter a otros hombres, tejen una sutil trama de coacciones que tienen a limitar, restringir o, en algunos casos extremos, a impedir el ejercicio de las libertades individuales.

Por algo el premio Nobel de economía, Friedrich A. Hayek definió a la libertad como aquella condición por la cual la coacción que algunos ejercen sobre los demás queda reducida, en el ámbito social, al mínimo. “La libertad es la independencia frente a la voluntad arbitraria de un tercero”, afirmó resumiendo su claro concepto.

Pero Manuel Tagle va aun más lejos y asevera que la libertad es algo más que la simple ausencia de coerción. En su artículo Alberdi y de Tocqueville, dos almas gemelas, publicado en el diario La Prensa del 25/9/84, dice este pensador argentino: “En una primera instancia menos madura, la libertad se reduce a cortar los lazos de algo que nos sujeta. Pero una vez alcanzada esa ausencia de coerción, la libertad del individuo se transforma en libertad para algo por realizar”.

Ahora bien, suele pensarse erróneamente que todo orden social implica inevitablemente una disminución de la libertad individual como precio por las ventajas de la civilización. Algunos opinan que el hombre primitivo disfrutaba plenamente de su derecho natural a ser absolutamente libre, pero que al organizarse socialmente debió sacrificar parte de su libertad en beneficio del conjunto.

No es así. La pérdida de la libertad jamás podría ser el precio de la civilización por la sencilla razón de que no puede haber libertad sin civilización. Imposible fuera concebir la libertad individual desvinculada de un ámbito de organización y cooperación social. Sólo en la esfera de las relaciones humanas cobra sentido la idea de la libertad. Tiene razón von Mises cuando nos señala que el hombre no nació ni fue libre en sus orígenes, puesto que en el orden biológico los más fuertes dominan y vencen a los más débiles, razón por la cual nuestros antepasados, los hombres primitivos, aún no organizados socialmente, sólo eran libres hasta que tropezaban con criaturas más fuertes. Cabe afirmar, por lo tanto, que el hombre no puede ser libre si no se organiza socialmente para serlo.

Suele decirse también que el “bienestar común” exige progresivas restricciones a la libertad individual. Debemos rechazar esta cómoda y peligrosa idea sencillamente porque tal “bienestar común” no existe, es una mera abstracción. Sólo existe el bienestar de los individuos siempre y cuando éstos dispongan de suficiente libertad y medios adecuados para alcanzar sus propios y personales fines. Resulta inimaginable una sociedad bien alimentada y feliz, salvo que esté integrada por individuos bien alimentados y felices. La sociedad es una abstracción cuya existencia sería inconcebible sin los individuos que la componen. La sociedad fue voluntariamente creada por las personas cuando éstas comprendieron las ventajas de unirse y cooperar entre sí frente a las dificultades que implicaba tratar de sobrevivir aisladamente. Por lo tanto el individuo está antes que la sociedad. El llamado “bienestar común” deriva en todo caso del bienestar de los individuos que componen la sociedad. Von Mises afirmaba que en libertad las mentes más agudas y ágiles son impulsadas a promover el bienestar de las más rezagadas.

Diferente, en cambio, es el concepto del bien común siempre que con él estemos señalando las condiciones políticas y jurídicas que aseguran las libertades del individuo y a las cuales éste se subordina. El bien común es la finalidad del derecho, según veremos más adelante.

Límites de la libertad

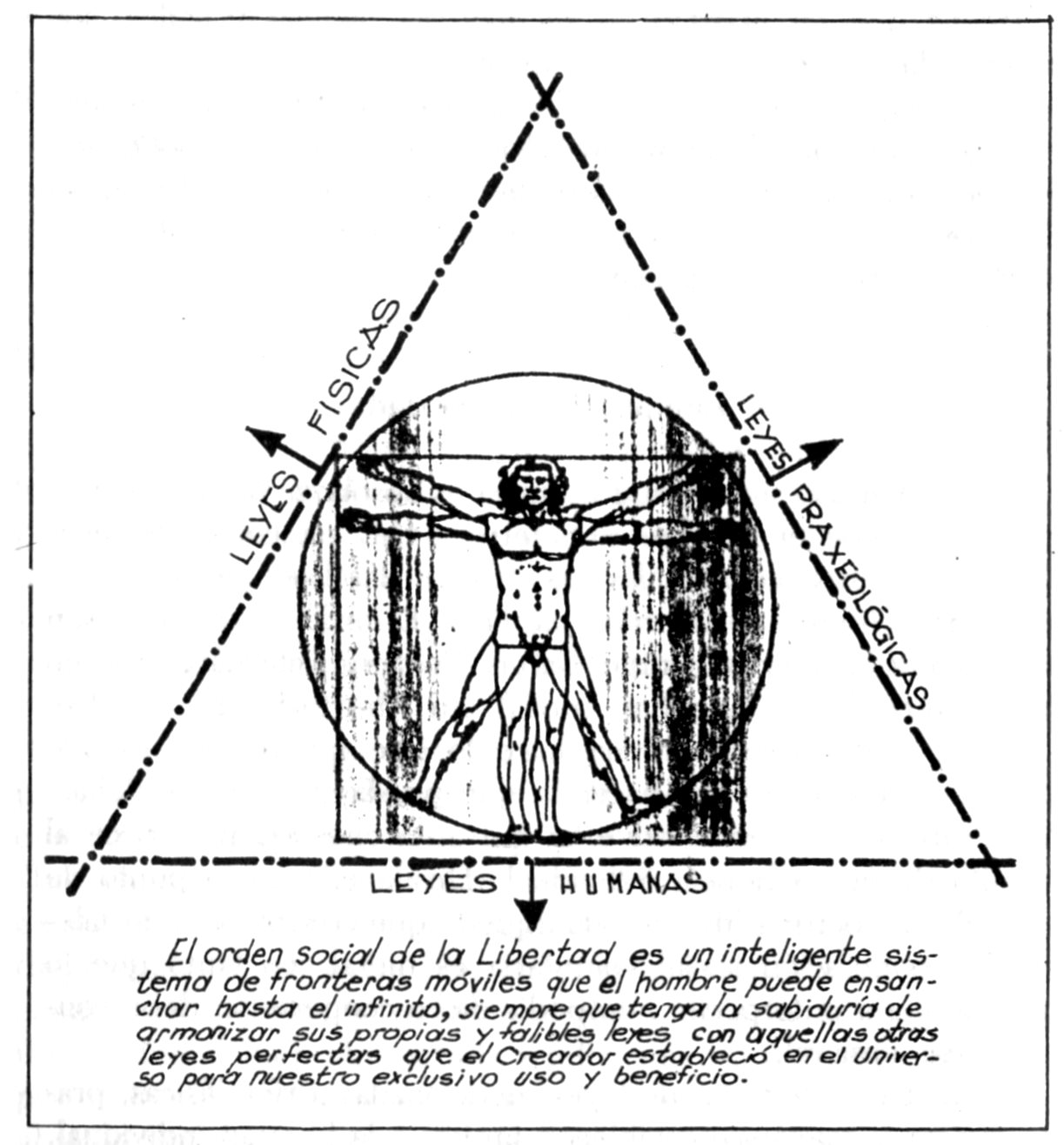

La libertad, sin embargo, nunca es absoluta, ya que necesariamente debe el hombre someterse a tres categorías de leyes que limitan sus acciones: las leyes físicas, las leyes praxeológicas y las leyes humanas de orden público. (En cierto sentido, el orden moral también condicionaría la libertad. Jorge García Venturini afirmada que no hay libertad sin moral ni moral sin libertad. “El hombre -decía- es libre, pero no hace lo que quiere sino lo que puede, y tampoco debe hacer lo que pueda sino lo que deba”. Sin embargo, debemos advertir que esta cuestión pertenece al ámbito de la conciencia individual. Desde el estricto punto de vista de la doctrina libertad todo aquello que contribuye a fortalecer la cooperación social voluntaria es moral, en tanto que lo que tienda a entorpecer o impedir dicha cooperación debe considerarse inmoral).

Las tres categorías de leyes mencionadas arriba (físicas, praxeológicas y humanas) establecen límites a la libertad individual, pero cuando una sociedad está organizada para la libertad, estos límites tienden a expandirse en lugar de contraerse. Puede decirse que la libertad es un sistema de fronteras móviles que el hombre puede ampliar permanentemente.

Este concepto encierra tanta importancia para la comprensión de nuestra doctrina que es conveniente demorarnos en una más detallada explicación.

Todo el mundo acepta la soberanía de las leyes físicas como razonable límite a la libertad. No ocurre así con las leyes praxeológicas que, por desconocimiento, suelen ser resistidas por las personas. Esto se refleja en las leyes humanas. Cuando la sociedad dicta sus leyes de orden público, respeta escrupulosamente la jurisdicción de las leyes físicas. Ninguna ley humana, por ejemplo, puede contradecir la Ley de gravitación universal de Newton. Sin embargo, las leyes humanas suelen extralimitarse en lo referente a las leyes praxeológicas cuyas zonas invaden por desconocimiento.

Absurdo sería aun para el más ignorante decir que un hombre no es libre porque no puede arrojarse desde un décimo piso y volar como las aves. Cualquier necio comprende las leyes físicas que impiden hacer tal cosa. Sin embargo, cuando se trata de juzgar la suba de precio de un producto que escasea, pocos son los que advierten (aún entre los más cultos) la existencia de leyes praxeológicas que producen ese fenómeno, y la mayoría prefiere culpar a los comerciantes y exigir la intervención del Estado en resguardo de la “libertad” de comprar barato. En muchos casos (en la Argentina y en muchos otros países, sobre todo en tiempos de inflación o de crisis) este reclamo popular induce al legislador a sancionar leyes arbitrarias que comprimen las libertades individuales, vulneran el derecho de propiedad y alteran el orden espontáneo del mercado agravando aun más el problema que se pretendía solucionar. (Comprobaremos más adelante que la “libertad de comprar barato” es equivalente a la “libertad de volar”. Tan ilusoria una como la otra, salvo que atinemos a ampliar inteligentemente las fronteras móviles de la acción humana, en cuyo caso ambas serán posibles.)

El hombre nunca podrá lograr absolutamente todo lo que se propone. Sus deseos son ilimitados, pero las posibilidades de que dispone para satisfacerlos son siempre escasas. Por eso su libertad se halla necesariamente restringida y condicionada a esfuerzos y sacrificios personales para ampliar sus límites.

Las leyes físicas y las leyes praxeológicas son dóciles con quienes las entienden y respetan. Pero castigan implacablemente a quienes las llevan por delante. “La naturaleza no consiente burlas -escribió Goethe-, es siempre verdadera, siempre seria, siempre rigurosa; tiene siempre razón, y los errores y equivocaciones son siempre de los hombres. Ella repudia al inepto y se rinde tan sólo a quien es capaz, verdadero y puro, revelándole sus secretos”

Pero así como las leyes físicas y las leyes praxeológicas ofrecen flexibilidad en el trazado de sus límites a la libertad individual, con la sola condición de que el hombre sepa descubrir y respetar sus postulados, las leyes humanas, cuando pretenden modificar la naturaleza de las cosas, crean barreras rígidas que reducen arbitrariamente la esfera de la acción humana. No hay forma de ensanchar las posibilidades del hombre dentro de un sistema jurídico que pretenda crear y conceder derechos contrarios al orden natural, cuando sólo debiera limitarse a proteger la propiedad privada, la libertad de todos y el ámbito de la convivencia pacífica.

Nadie se rebela contra las leyes físicas cuando son éstas las que se oponen a los caprichos humanos- Pero cuando se trata de leyes praxeológicas las personas suelen resistirse a sus designios simplemente por ignorancia, y en lugar de buscar las soluciones por los cauces que esas mismas leyes les ofrecen, prefieren inducir a los políticos a dictar leyes que expropien (porque de eso en definitiva se trata) los frutos del trabajo de unos en beneficio de otros, creyendo que la falla está en la distribución de la riqueza. Todos pierden libertad y prosperidad por este camino. La invocada “libertad de comprar barato” (que ciertamente no puede concederse por decreto por ser ella el resultado laborioso de comprender y respetar las leyes praxeológicas) se transforma así en una aspiración ilusoria.

Las leyes físicas le dicen al hombre que no puede volar, pero al mismo tiempo le sugieren las soluciones científicas para fabricar una máquina voladora. ¿A quién se le ocurriría pedir al gobierno la derogación de la ley de Newton en resguardo de la “libertad de volar”? Tan sólo respetando esta ley y otras leyes físicas ha podido el hombre volar libremente como los pájaros.

Ahora apliquemos este razonamiento a las leyes praxeológicas. Si un producto comienza a faltar en el mercado, es natural que suba de precios, porque hay una ley praxeológica que se llama “Ley de la oferta y la demanda” que dice que si muchas personas desean al mismo tiempo un bien escaso, se producirá una competencia entre los potenciales consumidores quienes ofrecerán más dinero para quedarse con el producto anhelado. El precio que finalmente se forme en el mercado debido a esta presión de la demanda será el factor selectivo que se encargue de segregar quiénes pueden pagar de quiénes no pueden hacerlo, ya que si así no ocurriera, la violencia o el azar serían los que decidirían a manos de qué consumidores irían a parar las limitadas existencias disponibles.

Puede parecer injusto que en una sociedad civilizada unos puedan pagar y otros no. Sin embargo no es así. Von Mises nos explica en La acción humana que la desigualdad económica entre las personas es en sí misma el resultado de una previa selección del mercado, el cual, en decisiones que se modifican todos los días, hace a la gente rica o pobre, triunfadora o fracasada, según haya sabido o no interpretar y satisfacer los caprichos de… nosotros los consumidores.

Por otra parte, para comprar un producto a un determinado precio, no basta solamente con “poder pagar”, también es indispensable estar dispuesto a hacerlo. Recordemos que todo intercambio comercial se produce únicamente si cada parte valora en más lo que recibe que lo que da. Por consiguiente, habrá consumidores que no aceptarán el precio de un bien deseado a pesar de contar con el dinero necesario, sencillamente porque no lo considerarán un buen negocio y preferirán destinar sus limitados recursos a la compra de otros bienes aun más deseados.

El precio de mercado (esto lo veremos detalladamente más adelante), como fenómeno social selectivo, se produce por influencia de muchos factores concurrentes en cada consumidor y en cada vendedor. Algunos de estos factores son de carácter subjetivo (valor atribuido, preferencia, necesidad, emotividad), y otros, rigurosamente objetivos (capacidad económica, apremio legal, etc.)

Pero retornemos a la cuestión de las leyes praxeológicas. Si bien el fenómeno de los precios nos suele llamar la atención únicamente en aquellos productos que experimentan alteraciones en su abastecimiento, se verifica, en rigor, en todos los bienes y servicios que existen, ya que la oferta siempre es menos a la demanda potencial.

Es la escasez (combinada con su utilidad) lo que convierte a las cosas en bienes económicos. Todo cuesta, todo es dificultoso, todo tiene su precio porque todo lo útil o bien es difícil de obtener, o es obra de la creatividad y del esfuerzo humano. Sólo el aire abunda en todas partes, y por eso no tiene precio. El agua, en cambio, tiene valor comercial en muchos lugares, y aun donde abunda, debe pagarse por el servicio de su potabilización y traslado a los domicilios. Decía Röpke: “Toda sociedad debe confrontar el hecho de que, por un lado están nuestros deseos ilimitados, y por el otro, nuestros limitados recursos para satisfacer dichos deseos”. Es por ello -según ya lo hemos dicho antes- que nadie ve totalmente satisfechas sus ambiciones. Y cuando alguien se enfrenta a dos cosas que desea ardientemente pero que no puede obtener al mismo tiempo, debe siempre elegir una y renunciar a la otra.

Estas leyes praxeológicas parecen muy antipáticas porque se empeñan en poner freno a nuestros antojos y caprichos. Sin embargo, son estas mismas leyes las que nos enseñan a economizar recursos escasos a la vez que nos revelan sus secretos sugiriéndonos la forma científica de producir más y mejor para satisfacer cada vez en mayor medida nuestros ilimitados deseos.

Respetando las leyes praxeológicas logramos ampliar sus fronteras y con ellas el campo de las posibilidades humanas. La libertad de comprar barato resulta así tan posible como la libertad de volar. Nada más destructivo para el hombre civilizado que ir contra ellas. Tan vano resulta fijar precios y salarios por decreto (por mencionar tan sólo una de las insensateces de la política moderna, como derogar la ley de Newton.

La libertad debe ser de todos

Ahora bien, de la misma manera que nadie puede considerarse menos libre porque debe obedecer las leyes físicas y las leyes praxeológicas, tampoco puede hablarse de pérdida de libertad cuando el hombre debe respetar los límites que le imponen las leyes humanas, siempre que estas leyes tengan por finalidad únicamente la protección del individuo y la defensa de la libertad de todos. Si las leyes humanas van más allá de este objetivo -que es, por otra parte, su única justificación- la libertad individual es irremediablemente lesionada.

“El derecho -escribe Kant- puede definirse en general como la limitación impuesta a la libertad de un individuo hasta donde lo permite su acuerdo con la libertad de todos los otros individuos, en cuanto ello es posible por medio de una ley universal”.

Y recordemos a nuestro Alberdi: “Lo que llamamos nuestro deber no es más que la libertad de los otros: es la libertad nuestra que paga el respeto que debe a la libertad de otros”

La libertad, pues, debe ser de todos, y ella presupone la existencia de un contexto de cooperación e interdependencia social y la ausencia de coacción. Más allá de los límites impuestos por la libertad de los demás, el individuo libre disfruta de una amplia esfera de actividad privada en la cual no pueden intervenir los otros ni la sociedad.

A cada integrante de la sociedad le conviene que sus vecinos y conciudadanos desarrollen al máximo sus energías creadoras a fin de que el aporte de cada uno de ellos hacia la comunidad sea el máximo que su capacidad le permita. Un país con abundancia es un país donde todos producen y se benefician con la diversidad creciente de posibilidades y recursos. Ahora bien, si la libertad individual (según lo hemos visto en el capítulo anterior) es la condición indispensable para el fenómeno productivo se multiplique geométricamente mediante la liberación de las energías creativas individuales, es natural que todos nosotros, desde el más pobre al más rico, tengamos especial y personal interés en la libertad de los otros. En las antiguas monarquías absolutas el rey no era más libre que sus siervos: no podía curar sus enfermedades, no disponía de medios para viajar cómodo y seguro, no había calefacción en sus húmedos y fríos aposentos, no era dueño de darse una ducha caliente ni de hacer sus necesidades en un cómodo sanitario.

“¡El Estado soy yo!” “¡Después de mí el diluvio!” Así expresaban su arrogancia los soberanos absolutos cuya autoridad de origen divino les concedía la potestad sobre vidas y haciendas de sus súbditos. Sin embargo no podían disfrutar de las mínimas comodidades que hoy tiene a su alcance el más humilde obrero de un país capitalista. Con todo acierto William Allen White dijo que la libertad es la única cosa que uno no puede tener sin estar dispuesto a que los demás también la tengan. Porque si yo tengo libertad para trabajar, comerciar y poseer bienes y las demás personas no la tienen, no podré intercambiar nada con ellas, por lo cual no dispondré de aquellos indispensables medios que sólo la múltiple creatividad de los otros podría proporcionarme. Y sin tales medios, de poco habrá de servirme la libertad, pues mis posibilidades de elección serán casi nulas. Por el contrario, si todos somos libres, aún el más pobre recibirá parte de la riqueza creada por todos. “La vida del hombre medio es hoy más fácil, cómoda y segura que la del más poderoso en otro tiempo. ¿Qué le importa no ser más rico que otros, si el mundo lo es y le proporciona magníficos caminos, ferrocarriles, telégrafo, hoteles, seguridad corporal y aspirina?” (Ortega y Gasset, La rebelión de las masas).

Yo viajo diariamente en autobús. Mi asombro se renueva en cada uno de esos fantásticos viajes. Confortablemente sentado en una mullida y bien tapizada butaca individual, suelo preguntarme si no estoy soñando al desplazarme velozmente como en un cuento de hadas por lisos y bien nivelados pavimentos, protegido del frío y de la lluvia por grandes y transparentes ventanilla. Cuando llego a destino, oprimo un botón y como en el país de las maravillas de Alicia, el vehículo se detiene y la puerta trasera se abre para que yo, el soberano del siglo XX, pueda descender. ¿Cómo es posible no asombrarse frente a ese prodigio de la civilización? ¿Es que a alguien puede parecerle cosa natural un autobús circulando a frecuencia regular al servicio de la gente? Yo, al menos, no lo creo así. Soy consciente de que cada vez que hago ese fantástico viaje estoy recibiendo generosamente la cooperación acumulada de millones de personas que trabajaron, estudiaron, crearon, inventaron, ahorraron e invirtieron para que yo, por unos centavos, me pueda dar diariamente ese lujo inconcebible en otros tiempos. He ahí un sencillo ejemplo -a menudo inadvertido- de lo mucho que nos beneficia la acumulación de capital y la creatividad libremente expresada.

Gracias al capitalismo, cualquier trabajador recibe de millones de personas que jamás conocerá, más servicios y ventajas personales que los que obtenía a fuerza de látigo un señor feudal de sus esclavos.

Fácilmente deducimos, entonces, que el principal interés de toda comunidad consiste en asegurar a todos por igual el ejercicio de la libertad individual, creando leyes y costumbres tendientes a tal fin y abjurando del principal enemigo de la libertad, la divinización del poder, ya sea en su forma individual o colectiva.

El Estado y el orden jurídico

Recapitulando, recordaremos que libertad individual es aquella condición por la cual todo hombre disfruta de una amplia esfera de actividad privada en la cual los demás no pueden interferir.

Si quisiéramos analizar el significado de la libertad desde un punto de vista negativo, deberíamos definir la esclavitud. Para ello nada mejor que recurrir a Herbert Spencer. Decía este pensador que esclavo es alguien que trabaja sometido a coerción para satisfacer los deseos de otro, y el grado de severidad de la esclavitud a que está sometido depende de la mayor o menor medida en que el esfuerzo es aplicado compulsivamente en beneficio de otro en lugar de serlo en propio beneficio.

Hemos analizado hasta aquí las dos condiciones extremas de un hombre: la total libertad individual (limitada por las físicas, las leyes praxeológicas y las leyes humanas), y la máxima esclavitud posible (también limitada por la última y trágica libre opción del esclavo: obedecer o suicidarse). Todos los infinitos estados intermedios que puedan imaginarse entre ambas condiciones extremas, son exponentes de pérdida de libertad del hombre. No es una exageración tautológica afirmar que el hombre nunca es más o menos libre, sino más o menos esclavo. La condición del hombre libre es una sola: no absoluta ni ilimitada, como queda dicho, pero sí susceptible de constante perfeccionamiento. Nadie puede considerarse libre “a medias”. Sólo se puede ser esclavo a medias.

Ahora bien, cuando se pierde la condición de hombre libre, la disminución progresiva de la libertad no se detiene. Lamentablemente esto ocurre en forma gradual y las personas no advierten lo que les está sucediendo, sobre todo cuando la pérdida de la libertad se produce por el avance del Estado sobre el ámbito de acción privativo de los particulares, en violación de las leyes praxeológicas del mercado, provocan desocupación de un sector laboral en beneficio de los obreros que conservan sus empleos. Con esta arbitrariedad no solamente limitan la libertad del empleador -y del consumidor, que en definitiva es quien fija precios y salarios- sino que también limitan la libertad de los propios trabajadores que quizás preferirían trabajar por un sueldo menor antes que quedar sin empleo.

Los límites del Estado han sido siempre un motivo de discusión, ya que de la misma manera con que algunos pretenden llevar su poder hasta extremos en que el hombre se transforma en su siervo, otros pretenden negar toda forma de autoridad política, aduciendo que el menor atisbo de coerción gubernamental implica pérdida de libertad.

Ninguna de ambas posiciones es aceptable. Es más, constituyen las dos caras de una misma moneda totalitaria: el colectivismo y el anarquismo.

Von Mises se encargó de aclarar, con estas palabras los fundamentos del orden jurídico en un sistema de libertad: “Mientras el gobierno, es decir, el aparato social de autoridad y mando, limita sus facultades de coerción y violencia a impedir la actividad antisocial, la libertad individual prevalece intacta. Esta coerción no limita la libertad del hombre, pues aunque éste decidiera prescindir del orden jurídico y el gobierno, no podría al mismo tiempo disfrutar de las ventajas de la cooperación social, y actuar sin frenos obedeciendo a sus instintos de violencia y rapacidad”.

En efecto, cuando el hombre delega la defensa de su libertad en una organización social, no renuncia a dicha libertad, ya que lo que quiere es precisamente preservarla. A lo que renuncia es a la irracionalidad y a la violencia. Por eso el hombre no puede ser libre si no se desenvuelve en un medio social donde todos los hombres hayan pactado cooperar entre sí para ser libres.

Es obvio que los gobiernos carecerían de toda justificación moral si los hombres no tuvieran aquellos instintos de rapacidad y violencia que los llevan a enfrentar permanentemente entre sí. De no existir reglas estipuladas de convivencia y una fuerza defensiva organizada, los más fuertes e inescrupulosos terminarían por someter a los más débiles e indefensos. La justificación moral de todo gobierno se nutre en un derecho natural de todo ser viviente: usar de la fuerza para defenderse de las acciones destructivas de los demás.

Nadie pone en duda que el derecho más elemental e incuestionable de todo ser humano es el derecho a vivir y a conservar la propia existencia. Este derecho, lógicamente, implica el uso de los medios adecuados para la obtención del sustento y la preservación de la vida y la salud. (Recuérdese que hay una sola cosa que el hombre puede hacer sin medios: dejarse morir). Ahora bien, si admitimos el presupuesto del derecho a la vida y al uso de los medios idóneos para defenderla, fácilmente deducimos que el hombre es libre para elegir, usar y disponer de una variedad ilimitada e imponderable de dichos medios con los cuales ha de conservar la vida, ponerla a cubierto de futuros riesgos, asegurar la supervivencia y bienestar de los hijos, acumular reservas para la vejez y eventuales enfermedades y, finalmente, alcanzar fines superiores. Nadie puede razonablemente negarle al hombre tales lógicas atribuciones, con lo cual queda claramente perfilado su derecho natural e inalienable a poseer bienes y disponer libremente de ellos. He aquí el sentido de la propiedad privada.

Pero la propiedad privada sería ilusoria si no se la protegiera en forma efectiva mediante el orden jurídico. Los más fuertes y violentos impedirían este derecho a los más débiles y terminarían por apropiarse de todo. La vida humana se extinguiría en el planeta.

En todos los tiempos han existido hombres pacíficos y hombres violentos. Hombres buenos y hombres malos. Los pacíficos han intentado vivir en comunidad, trabajando, creando e intercambiando libremente el fruto de su trabajo. Pero los violentos, han utilizado sus energías destructoras para imponer su voluntad a sus semejantes y apropiarse por la fuerza de las energías creadoras de los demás.

He aquí, en esta realidad de la condición humana, la primera amenaza a la libertad del hombre. Caín impone su violencia homicida sobre el pacífico Abel. El Antiguo Testamento nos muestra descarnadamente esta trágica circunstancia que habrá de acompañar eternamente el destino del hombre: la libertad y su amenaza permanente. El hombre pacífico frente a su tirano, el hombre violento.

Como se recordará, Leonard Read define a esta realidad como “el único problema social que existe”, ya que todo lo demás queda en la jurisdicción de lo creativo y lo individual.

Según hemos visto, el derecho a la vida y a conservar la propia existencia, implica necesariamente el derecho a la libre elección de los medios con los cuales lograr tales primarios fines. No cabe pues duda de que la libertad individual es un derecho anterior al hombre mismo ya que proviene de su Creador que lo dotó de la voluntad de vivir y del instinto de la supervivencia. La libertad, sin embargo (y esto también lo dijimos), sólo es posible en un contexto de organización social, ya que el hombre primitivo jamás pudo ejercerla. Es, por lo tanto, un derecho que requiere el voluntario propósito de cultivarlo (la conciencia del hombre libre es, en rigor, un estado cultural), un derecho que exige una clara convicción de su conveniencia social y, sobre todo, una firme decisión de preservarlo. La manera moderna de ejercer la libertad individual (sobre todo en el plano económico que es donde alcanza su máxima significación social) constituye, como afirmamos al principio de este capítulo, la gran conquista de la civilización occidental. Pero una conquista constantemente amenazada y puesta en tela de juicio. Por ello la libertad es un derecho que debe ser defendido todos los días, un derecho ligado a la vida misma que -al igual que ésta- se halla expuesta a mil peligros y acechanzas.

Por esta razón la libertad no es posible sin los medios adecuados para defenderla. Ahora bien, cualquiera tiene el derecho moral de impedir las acciones destructivas de los demás. Pero, por las razones que analizaremos a continuación, el hombre pacífico no puede enfrentar por sí mismo a los seres violentos que amenazan su libertad.

En primer lugar porque el hombre pacífico que dedica todas sus energías creativas a su trabajo, no puede estar de vigilante, temeroso de las acechanzas de los demás. Y aunque así lo hiciera, su reducido ámbito de información no le permitiría conocer los peligros que se ciernen sobre su vida y bienes, tramados a veces a mucha distancia.

Porque si cada individuo se hiciera cargo personalmente de su propia defensa, tendríamos en la Argentina 35 millones de tribunales de justicia, cada cual con su propia concepción del derecho.

Porque al hombre sólo le está moralmente permitido usar la “fuerza defensiva” y jamás la “fuerza agresiva”. La diferencia entre ambas es demasiado sutil para que cada cual la interprete a su manera.

Y finalmente el argumento más convincente: porque si se trata de imponerse por el uso de la fuerza, es imprescindible el empleo de las armas, y en este terreno siempre ganan los que las manejan mejor. Entre un hombre laborioso y pacífico y un delincuente, sin duda este último habrá de manejar más hábilmente las armas. Si cada cual estuviese librado a su propia defensa, los delincuentes no tardarían en erigirse en gobernantes y someter por la fuerza agresiva a todos los seres pacíficos.

Con lo cual no podemos sino llegar a la siguiente conclusión:El hombre debe delegar la defensa de su libertad en una organización que utilice con carácter de monopolio la fuerza defensiva, a fin de enfrentar -orgánica y eficientemente- el único problema social que existe: las agresiones de algunos individuos contra la libertad individual. De ahí la necesidad de que exista un gobierno y un orden jurídico.

La organización de un Estado sólo se justifica, entonces, en la necesidad de los individuos de defenderse contra las acciones humanas que inhiben la energía creadora y su libre intercambio. Un gobierno justo deriva de esta única motivación: la necesidad común de todos los hombres de protegerse contra aquellos que quisieran limitar sus posibilidades creativas.

“El principio que justifica la organización, por parte de la sociedad, de una función defensiva -nos advierte Leonard Read-, impone limitaciones a lo que debe realizar dicha organización. En una palabra, la limitación del derecho reside en la propia justificación del derecho. La fuerza es una cosa peligrosa. Por lo tanto, la función organizada de la sociedad es un instrumento peligroso. Contrariamente a lo que algunos sostienen, no es un mal necesario. Siempre que se limite a su debido alcance defensivo, es un bien positivo. Cuando excede sus justas limitaciones y se convierte en una agresión, no es un mal necesario sino un mal, directamente.”

Es simple deducir que las facultades de un Estado están limitadas por los mismos principios que justificaron su creación. Si ningún individuo tiene el derecho de gobernar a otro, mucho menos la asociación de muchos individuos (el Estado) formada precisamente para proteger a sus integrantes de aquellos que aspiran a imponerles su voluntad por la fuerza, podría asumir facultades que el individuo no tiene. Es decir, si yo me organizo junto a otros individuos en una sociedad para evitar que los merodeadores violentos intenten limitar mi libertad, mal puedo aceptar que esa misma sociedad vaya más allá de sus fines y avance sobre los derechos para cuya preservación fue creada.

Podemos, en fin, hacer un resumen de lo expresado hasta aquí diciendo que el ámbito donde la criatura humana puede desarrollar al máximo sus potencialidades creativas e intercambiar libremente sus energías en una cooperación voluntaria que beneficia a todos, es la libertad individual. Como dicha libertad está siempre amenazada, el hombre debe hacer algo para preservarla. El Estado, pues, es la consecuencia de la necesidad del hombre de proteger su libertad. Por tal razón el Estado es una organización subordinada al hombre que tiene, por definición, facultades estrictamente limitadas. Si estos límites defensivos son sobrepasados, cosa que ocurre hoy, lamentablemente, en todos los países del mundo, el individuo pierde independencia y ve interferida y reducida su esfera privada de acción.

Digamos, para finalizar este capítulo que existen dos tipos de fuerza según ya lo insinuamos antes: la fuerza defensiva y lafuerza agresiva. La primera es un derecho indiscutido de todo ser viviente sobre la tierra. La segunda, en cambio, es siempre inmoral y socialmente destructiva. La violencia agresiva sólo es legítima en el mundo salvaje, en medio de la competencia biológica por la supervivencia.

La competencia social propia del hombre civilizado se basa en la cooperación y en la búsqueda de ganancias mediante un mejor servicio a los demás. Decididamente, toda forma de agresividad es dañina y antisocial.

Hemos visto que el hombre se ve precisado a delegar en el cuerpo político de la sociedad, el uso de la fuerza defensiva. Ahora bien, si nadie tiene el derecho moral de emplear la fuerza agresiva contra sus semejantes, nadie tampoco puede delegar en el gobierno ese derecho que no tiene. Además, lo que no puede hacer un solo individuo, tampoco lo puede hacer un grupo de individuos o una sociedad. Sólo la fuerza defensiva podemos moralmente utilizar, y sólo la fuerza defensiva delegamos legítimamente en el gobierno,

Sin embargo, los gobiernos suelen atribuirse derechos y facultados que los individuos no tienen. A raíz de esta extralimitación, la fuerza defensiva del Estado puede transformarse, casi inadvertidamente, en una fuerza agresiva y volverse contra aquellos mismos a los cuales debiera proteger.

El padre del liberalismo político, John Locke, ha dicho que la grande y principal finalidad de los hombres que se unen en república y se someten al gobierno es el mantenimiento de su propiedad. Podríamos agregar que la única función de un gobierno republicano es defender la propiedad privada, amparar la libertad de los ciudadanos y asegurar la convivencia pacífica.

Podemos afirmar que todo empleo de la fuerza agresiva por parte del gobierno atenta contra la propiedad, reduce las esferas privadas de acción, inhibe las energías creadoras de los individuos y disminuye las posibilidades y recursos globales perjudicando a toda la sociedad. En este aspecto la doctrina liberal es, como acertadamente la definió Carlos Sánchez Sañudo, la doctrina de la limitación del poder.

En resumen: el orden social de la libertad es un inteligente sistema de fronteras móviles que el hombre puede ensanchar hasta el infinito siempre que tenga la sabiduría de armonizar sus propias y falibles leyes con aquellas otras leyes perfectas que el Creador estableció en todo el Universo para nuestro exclusivo uso y beneficio.